Au début du XXème siècle, la vie de Cézanne est chamboulée de fond en comble. Après la mort de son père en 1886, son mariage avec Hortense Fiquet, sa compagne de toujours restée dans l’ombre pendant plus de dix ans, le décès de Monticelli, il doit se résigner à perdre le Jas de Bouffan et trouver un lieu propice à son amour de la nature. C’est également l’époque où il se compare à Moïse. Il approche de la Terre Promise jusqu’à l’apercevoir mais n’y entrera pas.

La suite de son œuvre élaborée dans son atelier des Lauves, acquis en 1902, au Nord d’Aix en Provence, va parachever en beauté toutes ses recherches. Porteur d’idées nouvelles à l’aube d’une nouvelle ère pour le genre humain, Cézanne se donne comme objectif de percer le secret de la montagne Sainte Victoire, un site à valeur hautement symbolique pour lui et pour les habitants de la région.

Porteuse des espoirs les plus fous, prête à recevoir les honneurs et les audaces d’un peintre de génie, la montagne Sainte Victoire représente comme le souligne Gilles Plazy « le lieu de l’ascension, elle est la nature imposante qui ne se donne qu’à ceux qui la conquièrent, elle est cette éminence qui domine une ville et une campagne mais dont le sommet paraît lointain… ».

Jardin des Lauves à Aix en Provence

Atelier des lauves, Atelier de Cézanne

Les Carrières de Bibémus

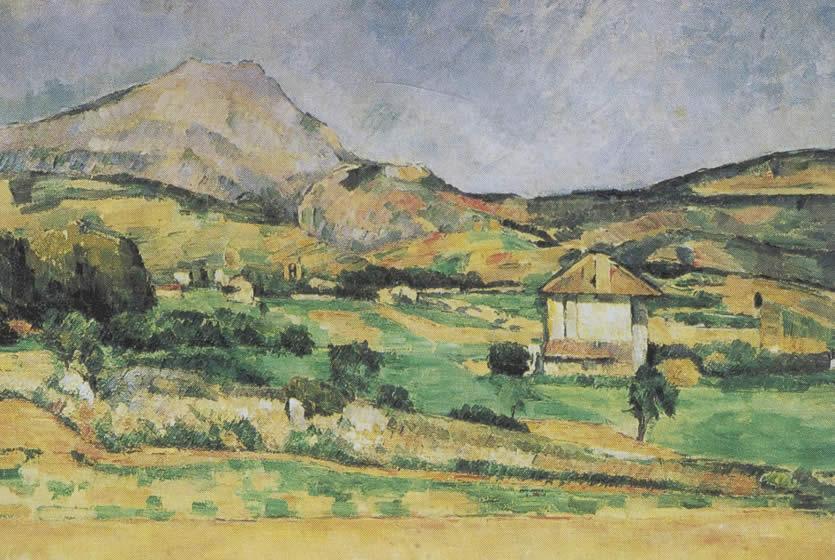

Cezanne, La Montagne Sainte Victoire vue du chemin de Valcros

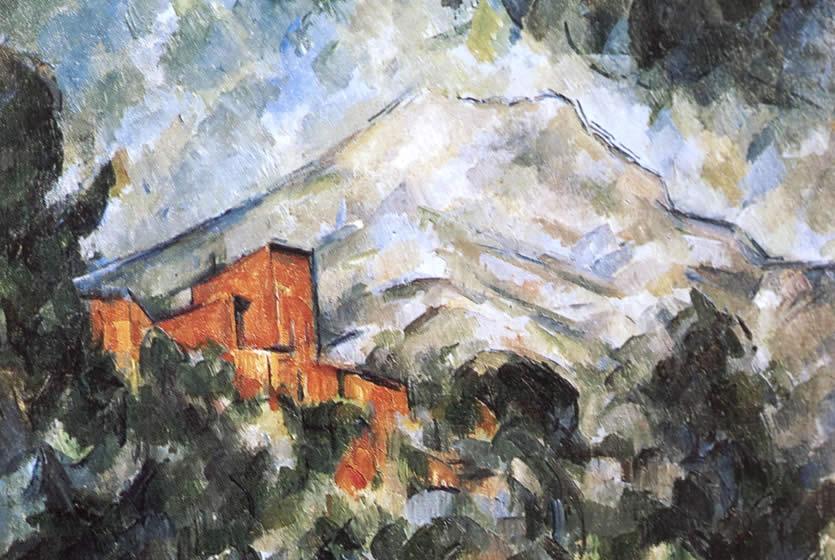

Cezanne, la Montagne Sainte-Victoire et le Château Noir, 1904-1906

Montagne Sainte-Victoire

Statue de Cezanne, Atelier de Cézanne

Ce sommet, Cézanne va l’atteindre dans la dernière partie de son œuvre. Fasciné par cette muse aux rondeurs exigeantes, il résoud une à une les contradictions inhérentes à son désir de représenter objectivement la réalité de la nature tout en restant fidèle aux sensations fluctuantes. Le face à face entre Sainte Victoire et sa palette se métamorphose en épopée sublime.

Pour lui, donc, un tableau n’est pas une image, c’est un objet avec son poids de matière, sa fermeté, sa structure particulièrement sensible dans « la Montagne Sainte Victoire vue des Lauves », une toile terminée quelques mois avant sa mort. Comme dans les précédentes, plusieurs espaces y sont contenus. Au premier plan, la plaine, entre les Lauves et la Sainte Victoire, s’étale comme un canapé douillet. Instinctivement, on devine qu’un un spectacle éblouissant nous attend.

Les noirs, les bruns, les verts et les violets dessinent leurs arabesques joyeuses sur un plan vertical destiné à lever le rideau sur une autre scène. Soudain, comme par magie, Cézanne fait surgir dans un décrochement de bleu fantastique, la montagne Sainte Victoire. Entre temps, un ange est passé. En effet, une tache de lumière chaude enfouie au centre du tableau indique clairement la présence indissoluble du soleil. Astre bienveillant, irradiant de bonté les éléments constitutifs du paysage.

Pour Gilles Plazy, tout est dit dans cette œuvre magistrale. Cézanne a tenu sa promesse de dire un jour « toute la vérité ». Les fiançailles avec la nature sont consommées.

Cézanne voulait mourir en peignant. Il s’éteint dans la nuit du 22 au 23 octobre 1906 des suites d’une pleurésie contractée sous une pluie battante alors qu’il peignait la montagne Sainte-Victoire. Il nous lègue en héritage une leçon d’humilité à laquelle on peut souscrire. Chacun d’entre nous, à l’instar du maître d‘Aix en Provence, reprend à zéro, dans sa vie de peintre et dans sa vie d’homme, l’histoire de l’humanité toute entière.

Les autres hébergements

HôtelsArt de vivre

Recettes provençales, marchés de provence, traditions de Noel, savoir-faire...